ころなっていますので、改めて紹介する必要もないかと思いますが、EAを先進的に推進して

いるアメリカでの考え方について少し整理してみたいと思います。

アメリカにおいては、Clinger-Cohen法やその他複数の大統領令などによって、政府組織

(各省庁)のEA構築が義務付けられています。

なぜ、EAを義務付けたのでしょうか。

2001年8月の「大統領マネジメント・アジェンダ」では以下のようなIT投資にに関する問題

点が指摘されています。

●ITシステムを、国民のニーズではなく自らのニーズに役立つかどうかで評価している。

●ITを新しく効率的なソリューションの創出のためではなく、既存のプロセスの自動化

のために使用している。

●縦割り組織を壊すためにITを利用せず、既存の指揮系統を維持するために無駄で

重複した投資を行っている。

●多くの政府機関はITシステムの相互運用性の確保に配慮していない。

これらの問題を解決するために、「電子政府」が推進されることになり、そのインフラとし

てEAを構築するということが方向付けられたのでした。

また、米国では内部統制の重要性が注目され、SOX法(企業改革法)が策定されました。

内部統制の整備はEAと表裏一体であると考えられ、今後さらにEAが重要視されることにな

ると思われます。

EAは外部環境に対応するための基盤となるだけでなく、内部環境を改善する効果もあ

りますが、そういう意味では内部統制の整備と共通するところがあると言うことです。

さて、EAの“Enterprise”とは何かを確認してみましょう。

米国政府では、Enterprise という言葉を以下のように認識し、EA構築を行うことを考えて

います。

●“Enterprise”は、定められたビジネス・スコープおよびミッションを有する組織。

●“Enterprise”は、人・体制および技術のような互いに依存したリソースで構成される。

●これらリソースは、お互いの機能を調整し、共通ミッションあるいは関連するミッション

をサポートする情報を共有している。

“Enterprise Architecture” における “Enterprise” とは、単純に「企業全体」を意味する

ものではないということです。

では、米国政府が考えるEAとはどのようなものでしょうか。

“Federal Enterprise Architecture Framework(v1.1)”によると次のように定義されていま

す。

●EAは、組織の目標とミッション、ビジネス、それを支える情報、ビジネスアプリケーシ

ョンシステムとテクノロジを定義する戦略的知識資産ベースである。

●EAは、府省の事業目的、その事業目的を果たすために必要な業務プロセスとそれ

を支える情報および技術、業務プロセスと情報などの各要素間の相互関係を示すも

のである。

●EAは、現在のアーキテクチャ、目標となるアーキテクチャおよび目標へと展開するた

めの移行プロセスを包含するものであり、情報システムの設計、管理、運用するため

の基本体系として使用される。

少し簡単に言えば、EAとは、ビジネス・ライン、情報、人、組織、ITシステムなど企業を構

成する全ての構成要素にわたって、それぞれの構造(Architecture)とお互いの関連を明確

にするものであり、組織のミッション、目標、ビジネスを遂行する上でのナレッジ・ベースのイ

ンフラであり、さらには、変革の基盤として用いられる体系である、ということだと思います。

言葉で示すのは容易ですが、実際に上記のような体系をモデル化することは非常に難し

いと言えます。

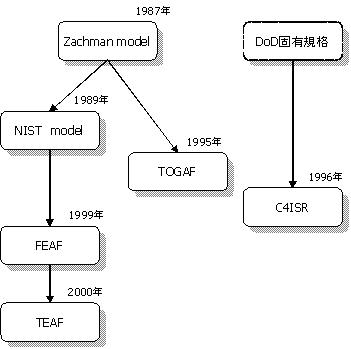

実際に様々なフレームワークが検討され、使用されてきました。以下にアメリカにおける

フレームワークの変遷を示します。

日本でも一番ポピュラーなフレームワークはFEAF(“Federal Enterprise Architecture

Framework”でしょう。そのイメージ図を以下に示します。

さて、EAをどのように構築・利用していったら良いか、そのイメージをご紹介します。

まず、EAのフレームワークに沿って現状を整理します(現行体系)。

その上で、今後どのような形にすべきか(将来体系)を明らかにします。このとき重要なの

が、ビジネスの戦略目標です。これが明確になっていなければ、単に現状抱えている不都合

を整理したり、単なる標準化で終わってしまう可能性が大きいと言えます。

しっかりと将来のビジネス(業務)の方向性を見極めて、その目標を達成するためにどの

ような形(将来体系)にするのが良いのかを分析し、作り上げます。

EA構築と言うと、いきなり全組織的に構築しなければならないとお考えの方が多いので

はないでしょうか。確かに最終的には全組織が一つのEAで示されることが望ましいですが、

実は組織が持つ情報量は膨大です。一度に組織全部の情報を洗い出してEAを構築しようと

するとかなりの労力と時間がかかります。

従って、ある“組織”において、あるいはある戦略テーマに関連する組織間を統合する形

で、その構成要素の構造(Architecture)を明確にすることから始めることが現実的でしょう。

よく言われる言葉ですが「小さく作って、大きく育てる」、これが将来全組織に広げるため

の重要なアプローチになると思います。